CAPÍTULO SEGUNDO

FUNDAMENTACIÓN DE LOS DERECHOS

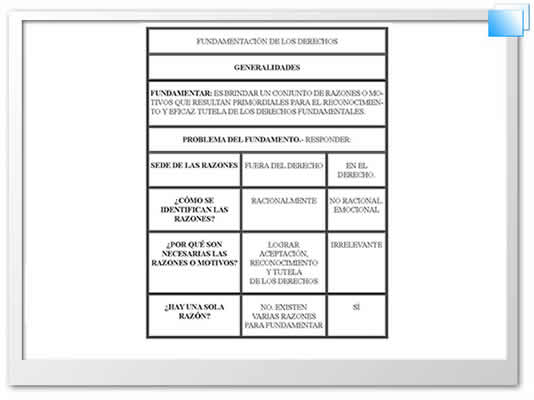

I. ¿QUÉ ES FUNDAMENTAR?

La investigación del fundamento de los derechos es una tarea poco pacífica que atrae prosélitos y detractores. Para algunos la inquisición no es más que un velo de idealidad y especulación, de consecuencias prácticas nulas; otros, obrando prudentemente, no la descartan, pero la omiten con el fin de evitar disenso en la formulación de normas de derechos. Sin soslayar deliberadamente las controversias respectivas[1], partiremos de la existencia de los derechos fundamentales, así como de la necesidad de estudiar los motivos genéticos que les otorgan concreción. El tema merece ser tratado por constituir el pilar incólume del edificio filosófico y jurídico de éstos. Igualmente, partiremos del supuesto de su aceptación, ya que pese a la existencia de múltiples objeciones, podemos afirmar, a la manera de Häberle[2], que los derechos son hoy elementos de la “cultura mundial” de una sociedad mundial, pero sin un Estado Mundial. Abordemos el fundamento de los derechos.

En sentido gramatical fundamentar significa: “Echar los fundamentos o cimientos a un edificio // 2. fig. Establecer, asegurar y hacer firme una cosa”[3]. A su vez, fundamento, en su quinta acepción, significa: “Apoyar con motivo y razones eficaces o con discurso una cosa”[4] . Si llevamos la anterior significación al campo de los derechos podemos obtener una idea preliminar de lo que es el fundamento: razones o motivos en los que se apoya nuestro objeto de estudio.

Estas razones o motivos (en la acción de fundamentar) deben ser identificadas y justificadas. En esta tesitura, el problema del fundamento implica responder las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es la sede de esas razones o motivos?, es decir, ¿están en el Derecho o fuera de él?

2. ¿Cómo se identifican o cómo se justifican esas razones o motivos?

3. ¿Por qué son necesarias esas razones o motivos?

4. ¿Existe una sola razón o motivo?

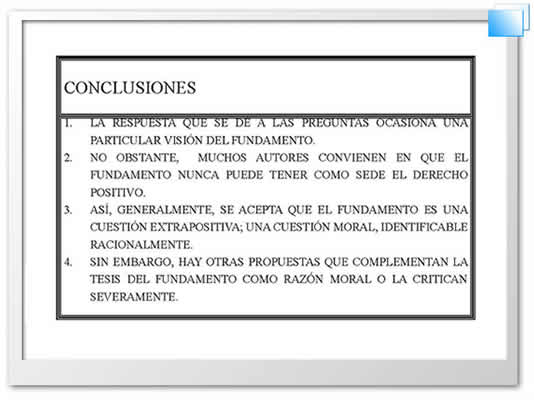

La primera pregunta constituye el presupuesto primario y determinante de los métodos que se empleen y que, en otros términos, se traduce en ubicar el problema del fundamento como una cuestión que debe verse desde el Derecho, o bien, al exterior de éste (es decir, el fundamento es jurídico o no lo es). La respuesta condiciona las preguntas restantes, pudiendo llegar al extremo de negar o descartar el fundamento. Así, es factible identificar dos sectores: uno que afirma que la sede de esos motivos o razones se encuentra fuera del Derecho[5] y otro para quien se haya en el Derecho mismo[6]. El primer sector ubica la sede en el ámbito moral. Por ende, el fundamento de los derechos humanos descansa, generalmente, en un cúmulo especial de valores: los relativos a la dignidad humana[7], es decir, libertad, igualdad, seguridad y solidaridad. Cuando la sede está en el Derecho, el fundamento es situado en el sistema positivo.

En la respuesta a la segunda pregunta, se dice que la identificación o justificación de esas razones morales (valores) ha de ser racional[8], o bien, se niega que tal cosa pueda hacerse[9]. En todo caso, la identificación es una mera cuestión emocional como la planteada por Ross[10].

El tercer cuestionamiento se resuelve al afirmar que esas razones o motivos sirven para lograr la aceptación, reconocimiento y mejor tutela de los derechos[11].

La última pregunta es contestada en dos sentidos: existe un fundamento absoluto, universal e inmutable, asentado en un orden extrapositivo, objetivo[12] o, por el contrario, más que un fundamento, existen fundamentos en atención a la imposibilidad de hallar uno sólo que valga para todos los derechos.[13]

Aprecia que la respuesta a cada pregunta nos dirige a derroteros diversos en la inquisición del fundamento de los derechos, lo cual termina por confluir en un concepto y en un uso terminológico determinado. Los autores dedicados al estudio de los derechos reconocen la necesidad del fundamento, de consuno con la cuestión de que fundamentar implica aportar razones, motivos o bases que son morales o que tienen su sede en valores morales. Sin embargo, la especial forma de considerarlas impacta el concepto, el término para designar el objeto fundamentado y atrae prosélitos a uno u otro modelo. En breve revisión, para Eusebio Fernández: “La indagación sobre la fundamentación de los derechos del hombre se refiere al problema de buscar una justificación racional (ni emotiva, ni intuitiva...) a dichos derechos”[14].. Por su parte, Rodríguez Toubes redacta que: “Fundamentar los derechos humanos es dar razones a favor de su reconocimiento y respeto”[15]. Peces-Barba: “Si estipulamos un sentido, podemos entender como fundamento de los derechos aquellas razones morales, que derivan de la dignidad del hombre y que son condiciones sociales de la realización de la misma, es decir, sin cuya presencia en la vida social las personas no pueden desarrollar todas las virtualidades insertas en ella”[16]. Finalmente, Luis Prieto afirma: “Justamente, en eso consiste fundamentar los derechos, en mostrar las razones que imponen o respaldan el deber moral de su reconocimiento jurídico”[17].

Concluimos: fundamentar los derechos es brindar un conjunto de razones o motivos de cariz moral que resultan primordiales para su reconocimiento y eficaz tutela. El fundamento implica la investigación de las razones en las que se basan los derechos humanos; razones morales que aceptan las más variadas interpretaciones y que deben verse en relación con el concepto, pues dada su íntima relación, se ha de emprender un estudio conjunto y no disociado.

II. REFERENCIA A ALGUNAS PROPUESTAS PARA FUNDAMENTAR LOS DERECHOS

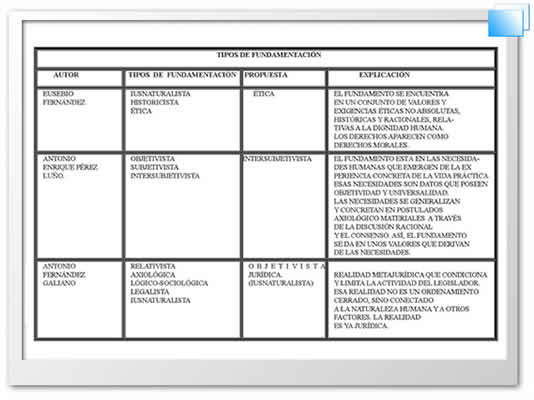

A) FUNDAMENTACIÓN ÉTICA DE EUSEBIO FERNÁNDEZ

Eusebio Fernández afirma que se han presentado varios tipos de justificaciones que pueden sintetizarse en tres esenciales:

1. Fundamentación iusnaturalista.

2. Fundamentación historicista.

3. Fundamentación ética.

La fundamentación iusnaturalista “se deriva directamente de la creencia en el Derecho natural y, por tanto, de la defensa del iusnaturalismo como teoría que fundamenta y explica la existencia del derecho natural”[18]. Como producto de esta justificación, los derechos se originan de un orden natural o de un cúmulo de principios suprapositivos, expresión de la naturaleza humana y existen con independencia de que el Derecho los reconozca[19].

La fundamentación historicista se caracteriza porque “los derechos humanos manifiestan los derechos variables y relativos a cada contexto histórico que el hombre tiene y mantiene de acuerdo con el desarrollo de la sociedad”[20].

La fundamentación ética o axiológica “parte de la tesis de que el origen y fundamento de estos derechos nunca puede ser jurídico, sino previo a lo jurídico. El Derecho (me refiero siempre al Derecho positivo) no crea los derechos humanos. Su notable labor, sin la cual el concepto de derechos humanos no tendrá plena efectividad, está en reconocerlos, convertirlos en normas jurídicas y garantizarlos también jurídicamente[21].

Una vez presentada la tercia de justificaciones, el autor en comento estima que ésta debe ser ética, lo cual ocasiona que el fundamento de los derechos se encuentre en un conjunto de valores y exigencias éticas no absolutas –con excepción de la exigencia del respeto a la vida–, históricas y racionales, relativas a la dignidad humana. Como resultado de esta fundamentación, los derechos humanos son derechos morales.

Con el término “derechos morales” pretendo describir la síntesis entre los derechos humanos entendidos como exigencias éticas o valores y los derechos humanos entendidos paralelamente como derechos, El calificativo “morales” aplicado a “derechos” representa tanto la idea de fundamentación ética como una limitación en el número y contenido de los derechos que podemos comprender dentro del concepto de derechos humanos.[22]

En esta guisa, el modelo de fundamentación de Eusebio Fernández produce las siguientes consecuencias:

1) Los derechos, al considerarse como morales, comprenden su vertiente ética y jurídica. Para el autor de mérito, los derechos humanos están a caballo entre las exigencias éticas y los derechos positivos. El problema de esta fundamentación no afecta solamente al Derecho de los derechos fundamentales, sino que es preferentemente ético.

2) Pretende salir de la polémica entre iusnaturalismo y positivismo. En relación con el primero porque “no se queda en la simple defensa de la existencia de los derechos humanos, como derechos naturales, independientemente de su incorporación al Derecho positivo, sino que al mismo tiempo insiste en su especial importancia e inalienabilidad propugna la exigencia de reconocimiento, protección y garantías jurídicas plenas”[23]. En cuanto al segundo porque “defiende la existencia de los derechos humanos aun en el caso de que éstos no se hallen incorporados al ordenamiento jurídico”[24].

3) Constituye un sistema depuratorio de los derechos, ya que aquéllos que no sean derechos morales en el sentido expuesto, es decir, “que tienen que ver más estrechamente con la idea de dignidad humana”[25], no podrán considerarse como derechos humanos fundamentales.

4) Los derechos humanos como derechos morales lo son sin necesidad de reconocimiento o incorporación al sistema positivo, aunque su existencia es parcial e incompleta.[26]

5) Reconoce que es casi imposible hallar una única fundamentación ética para todos los derechos. Sólo cabe como excepción la idea de dignidad humana.[27]

B) FUNDAMENTACIÓN INTERSUBJETIVISTA DE ANTONIO ENRIQUE PÉREZ LUÑO

Para este autor sólo tiene sentido plantear el problema de la fundamentación desde un enfoque iusnaturalista, en sentido deontológico, funcional y abierto, que implica un conjunto de tesis metaéticas que afirman la necesidad de que todo sistema jurídico reconozca unos derechos básicos, así como aquéllas que defienden la posibilidad de conocer y justificar racionalmente tales derechos. En esta tesitura, Pérez Luño considera una triada de justificaciones en atención a los valores que informan los derechos fundamentales: objetivista, subjetivista e intersubjetivista.

En la fundamentación objetivista se encuentra “el conjunto de posturas doctrinales que afirman la existencia de un orden de valores, reglas, o principios que poseen validez objetiva, absoluta y universal con independencia de la experiencia de los individuos, o de su consciencia valorativa”[28]. Aquí sitúa las posturas de la ética material de los valores y las objetivistas ontológicas vinculadas al pensamiento social cristiano.

En la fundamentación subjetivista axiológica, Pérez Luño se refiere no a la orientación general, sino a ciertas versiones en las que se “hanradicalizado sus premisas para afirmar la completa dependencia de los valores éticos respecto a los deseos, actitudes o intereses de cada sujeto individual, así como la exigencia de que tales deseos, actitudes e intereses sean respetados de forma absoluta...el subjetivismo axiológico a diferencia del no-cogniscitivismo, con el que en ocasiones indebidamente se le confunde, defiende la posibilidad de acceder al conocimiento racional de los valores, si bien lo circunscribe a la esfera individual comprometiendo, de este modo, su comunicabilidad”[29]. Como tesis subjetivistas axiológicas, están las formuladas por Friedrich von Hayeck, Karl Popper, John Rawls, Ronald Dworking y Robert Nozick.

Para el autor en comento, la mejor forma de fundamentar los derechos es a través de la llamada justificación intersubjetivista, que es presentada como alternativa a las otras fundamentaciones[30]. Esta justificación “representa un esfuerzo por concebirlos como valores intrínsecamente comunicables, es decir, como categorías que, por expresar necesidades social e históricamente compartidas, permiten suscitar un consenso generalizado sobre su justificación”[31].

La fundamentación parte de la crítica a los postulados axiológicos del objetivismo y del subjetivismo,

...entraña, por tanto, frente al objetivismo una revalorización del papel del sujeto humano en el proceso de identificación y de justificación racional de los valores ético-jurídicos; y frente al subjetivismo al postular la posibilidad de una “objetividad intersubjetiva” de tales valores, basada en la comunicación de los datos antropológicos que les sirven de base.[32]

Así, la fundamentación de los derechos humanos se encuentra en el consenso establecido por las condiciones de la actividad discursiva de la razón práctica. Ese consenso, para evitar traducirse en fórmulas abstractas y vacías, recibe su contenido material del sistema de necesidades básicas o radicales.[33]

Es decir, para su fundamentación el Profesor utiliza dos corrientes:[34]

1) La teoría consensual de la verdad de Habermas que le proporciona el marco metódico.

2) La filosofía de las necesidades radicales, específicamente de Agnes Heller que “aporta datos relevantes sobre las condiciones antropológicas, sobre las exigencias o necesidades de la naturaleza humana, que constituyen la base material de todo valor”[35].

Lo antedicho supone que el fundamento:

1) Tenga su sede en “el despliegue multilateral y consciente de las necesidades humanas, que emergen de la experiencia concreta de la vida práctica”[36].

2) Esas necesidades son datos social e históricamente vinculados a la experiencia humana que poseen objetividad y universalidad.

3) Dichas necesidades se generalizan y concretan en postulados axiológico-materiales a través de la discusión racional y el consenso “Porque se parte de que el consenso racional sobre los derechos humanos tiene que surgir de la experiencia de las necesidades, y volver nuevamente a la experiencia para ilustrar, esto es, para hacer plenamente conscientes esas necesidades”[37].

En conclusión, el fundamento de los derechos se da en unos valores que derivan de las necesidades, con la nota característica de que tal derivación se presenta gracias al discurso racional y al consenso. Es visible que puede incurrirse en la falacia naturalista, cosa que el propio autor reconoce, por lo que, siendo fiel a los instrumentos teóricos empleados, afirma:

El conocimiento y la fundamentación de los derechos humanos a partir de la experiencia de las necesidades no implica, sin embargo, confundir el plano de los hechos con el de los valores negando esta importante distinción metódica, ni caer en un empirismo sensorial. Lo que se afirma es que la distinción entre los planos respectivos del ser y el deber ser no tiene por qué traducirse en una fractura abismal, que impida la necesaria articulación entre ambos[38].

C) FUNDAMENTACIÓN OBJETIVISTA JURÍDICA DE ANTONIO FERNÁNDEZ –GALIANO

Fernández-Galiano propone una fundamentación de corte iusnaturalista que denomina objetivismo jurídico, no sin antes realizar la distinción de lo que considera son las principales líneas doctrinales del tema del fundamento. En esta guisa, enumera las siguientes doctrinas:

1) Doctrina relativista, en la que ubica concretamente a Norberto Bobbio. Se caracteriza por negar la existencia de un fundamento absoluto de los derechos[39].

2) Doctrina axiológica “que justifica la existencia de los derechos fundamentales en la realidad de unos valores que se dan en la persona humana -vida, libertad, dignidad, etc.”[40]. Aquí ubica la justificación ética o axiológica de Eusebio Fernández que hemos abordado en párrafos precedentes.

3) Doctrina lógico-sociológica que “propone una fundamentación en la experiencia y la conciencia morales, pero no de cada sujeto individual, sino de una especie de consenso en que vienen a coincidir los “espíritus razonables”[41]. En esta doctrina alude a Perelman.

4) Doctrina legalista, para la que “los derechos humanos encuentran su fundamento en la ley positiva, en el ordenamiento jurídico que los acoge y rodea de garantías para su ejercicio; de tal suerte que, antes de su incorporación a la norma positivista, carecen de entidad como tales derechos humanos”[42]. Ubica en ésta al Profesor Gregorio Peces-Barba con su modelo integral que analizaremos más adelante.

5) Doctrina iusnaturalista “prefiere asentar los derechos humanos en un orden superior, objetivo, que pueda ofrecer un fundamento de carácter universal y al que, por consiguiente, pueda apelarse en todo tiempo y lugar”[43].

Fernández-Galiano sigue la doctrina iusnaturalista para la fundamentación de los derechos. De conformidad a los postulados del iusnaturalismo, la fundamentación propuesta reconoce dos ordenamientos: uno metajurídico y uno jurídico positivo. Los derechos humanos hallan su sede en el primero de los ordenamientos. Estos tienen génesis y actualidad con independencia del ordenamiento positivo o lo que es igual, son derechos sin requerir recepción en el sistema positivo. Ese ordenamiento metajurídico presenta como rasgos el estar supraordinado al positivo, ser objetivo, universal y apelable en todo tiempo y lugar. En tal tenor, tendremos un Derecho natural y un Derecho positivo. Sin embargo, el autor que tratamos prefiere hablar, más que de derecho natural, de objetivismo jurídico,

...entendiendo por tal la afirmación de una realidad metajurídica que, de algún modo, condiciona y limita la actividad del legislador. Una realidad que no tiene por qué ser un ordenamiento cerrado, hermético, more scholastico, sino conectado, desde luego, a la naturaleza humana, pero también a otros factores que vendrían así a colaborar en la atribución a aquella realidad de un contenido concreto.[44]

Aunque el presente modelo de fundamentación es dogmático, el Profesor Galiano redacta que “Las únicas afirmaciones “dogmáticas” del objetivismo jurídico serían la de que esa realidad transpositiva es ya jurídica, esto es, preceptiva (no meramente inspiradora o ejemplar) y la de que el derecho positivo es tributario de la misma”[45]. Consecuentemente, “la fundamentación iusnaturalista de los derechos humanos se condensa en el aserto básico de que éstos no son creación de las normas positivas y que, por consiguiente, existen previamente al reconocimiento que éstas les confieran, si bien en esa existencia previa tengan una dudosa eficacia práctica”[46].

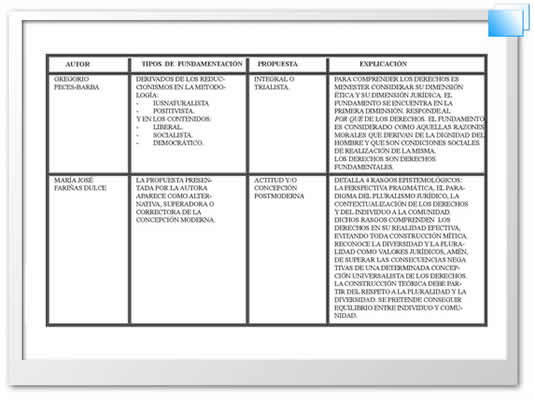

D) FUNDAMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRAL DE GREGORIO PECES-BARBA MARTÍNEZ

Peces-Barba opina que es menester afrontar conjuntamente el problema del fundamento y el concepto. Así, nos habla de comprensión de los derechos[47]. A través del llamado modelo dualista (que nosotros preferimos denominar modelo integral o trinomio) estima una doble dimensión de los derechos: una ética y otra jurídica.[48]

Cuando los derechos fundamentales son vistos exclusivamente desde alguna de dichas dimensiones se produce lo que el autor llama reduccionismos, que pueden ser en la metodología (reduccionismo iusnaturalista y positivista) o en los contenidos (reduccionismo liberal, socialista y democrático). Sólo evitando los reduccionismos es factible comprender los derechos fundamentales.

El fundamento se encuentra en la dimensión ética y el concepto en la dimensión jurídica. En esta guisa, para Peces-Barba el fundamento implica “aquellas razones morales, que derivan de la dignidad del hombre y que son condiciones sociales de la realización de la misma, es decir, sin cuya presencia en la vida social las personas no pueden desarrollar todas las virtualidades insertas en ella”[49]. Esas razones son identificadas a través de la historia y la reflexión racional. Sin embargo, solamente estaremos ante un derecho fundamental hasta que esas razones se incorporen al ordenamiento jurídico. El autor en cita redacta: “El fundamento responde al por qué de los derechos humanos y se sitúa principalmente en el primer rasgo señalado, la pretensión moral justificada; y el concepto, en una visión dinámica y no solamente estática, aunque la presuponga, responde al para qué de los derechos humanos, y se sitúa principalmente en el segundo rasgo señalado, la recepción de esa pretensión moral en el Derecho positivo”[50] .

Los derechos son una pretensión moral justificada, incorporada al ordenamiento jurídico. ¿Quién realiza la incorporación? El poder democrático del Estado. No cualquier clase de Estado, sino sólo el social, democrático de Derecho. Por ende, los derechos son tanto moralidad como juridicidad o moralidad legalizada. Cuando la moralidad no se ha incorporado al ordenamiento positivo, es una moralidad crítica o, en otros términos, una pretensión moral justificada susceptible de juridificarse, que cabe denominar derecho humano[51]. Esa ambigüedad que encierra el término derechos humanos origina que el Profesor Peces- Barba prefiera utilizar derechos fundamentales por resultar integrador de sus dos dimensiones y más adecuado respecto de los diversos derechos naturales, derechos del hombre, derechos morales, derechos públicos subjetivos y libertades públicas.

En suma, para Peces-Barba, sólo estaremos ante un derecho fundamental cuando esa pretensión moral justificada sea incorporada al ordenamiento positivo. El elemento moral (pretensión moral justificada) y el elemento jurídico (incorporación o juridificación de dicha pretensión), indispensables para la comprensión de los derechos fundamentales, evidencia una dualidad del objeto de estudio, razón por la que a esta propuesta se le denomina modelo dualista o teoría dualista. Sin embargo, esa dualidad ha devenido en una trialidad al ser menester, además, el análisis de la realidad. El propio autor del modelo dice:

La teoría dualista, tal como la formulé en el capítulo primero de mi libro Derechos Fundamentales, que como he dicho, considero hoy incompleto y superado, acabaría en este análisis. Sin embargo, hoy la experiencia y la reflexión me han llevado a completarla, extendiendo la positivación a las dimensiones de la eficacia, es decir, al análisis de la realidad, con lo que supone de obstáculos o impedimentos para la implantación real de las pretensiones morales convertidas en Derecho de los derechos humanos.[52]

El juego de los tres componentes (moralidad, normatividad y eficacia) pone de manifiesto que el modelo ya no es dualista y que, por tanto, viene a ser concorde con una concepción tridimensional del Derecho. Para evitar la disputa entre si la teoría es dualista o trialista, preferimos usar la denominación de modelo o teoría integral.[53]

E) UNA ACTITUD POSTMODERNA DE LOS DERECHOS HUMANOS

La concepción postmoderna[54] es en sí problemática y no hay disciplina a la que no haya empapado. No falta quien dude de su existencia o quien realice toda clase de distingos terminológicos. Suele diferenciarse postmodernidad (post-modernity) y postmodernismo (post-modernism). Postmodernidad se utilizará para referirse al concepto genérico social y político y Postmodernismo para denominar su equivalente cultural, aunque ambos términos son empleados indistintamente[55].

Los cultivadores de la postmodernidad son reacios a formular definición alguna[56]. Pese al escaso consenso para delimitar la concepción postmoderna, podemos identificar ciertos elementos comunes: la invocación del concepto de diferencia y, como método, la deconstrucción.[57]

Tratándose de los derechos humanos, una actitud postmoderna viene a enriquecer el estudio del fundamento y el concepto. Ciertamente, la actitud de mérito no es documento de una defunción de la modernidad, empero, nos ayuda a criticar y a redimensionar el papel de los derechos, sin caer en elevadas fortalezas de recogimiento intelectual ajenas a los seres humanos. Podemos discrepar. Lo que no cabe es la hostilidad académica.

¿Cuáles son los rasgos de la actitud postmoderna, en relación con los derechos fundamentales? Siguiendo a María José Fariñas Dulce, los rasgos o presupuestos epistemológicos (que aparecerán como alternativos, superadores o correctores de las insuficiencias y errores de la concepción moderna), son:[58]

1. La perspectiva pragmática.

2. El paradigma del “Pluralismo Jurídico”.

3. La contextualización de los “derechos”.

4. Del individuo a la comunidad.

1. La perspectiva pragmática.- Presupuesto que para dar respuesta a los problemas, tendería

...hacia un diálogo “intercultural”, que tomará como punto de partida y de llegada la lucha por la dignidad de todos los seres humanos y, consecuentemente, la lucha por la liberación de todo tipo de dominación, proponiendo como alternativa una reestructuración del orden mundial que fuera más favorable para el respeto de los “derechos” de los pueblos más débiles y marginados del planeta...Una concepción y/o “actitud postmoderna” sobre los derechos humanos no incurriría ya en una construcción mítica o ideal de aquéllos, sino que los comprendería en su realidad efectiva; los derechos humanos serían, entonces, “lo que realmente son” y lo que realmente se hace con ellos en la práctica.[59]

2. El paradigma del “Pluralismo Jurídico”.- Desde el punto de vista metodológico, la actitud postmoderna se basaría en éste. El pluralismo termina (o lo pretende) el monopolio de producción normativa ostentado por el Estado, redimensionando toda concepción formalista de lo jurídico que otrora resultaba “propietaria” de la significancia del Derecho.

Si bien, el concepto de pluralismo jurídico es problemático, Fariñas Dulce identifica los rasgos comunes presentados en la mayoría de las formulaciones:

1.º) el rechazo a la identificación del derecho con la ley (lo cual implica un pluralismo en las fuentes de producción del derecho);

2.º) el rechazo del monopolio jurídico por parte del Estado (lo cual implica un pluralismo normativo-jurídico);

3.º) el rechazo del mito unificador del “monismo jurídico- formalista” (lo cual implica un pluralismo social y cultural);

4.º) y, finalmente, el reconocimiento de la descentralización del Derecho estatal (que implica una pluralidad de centros de decisión jurídica en un mismo sistema jurídico, lo que se denomina “policentricidad jurídica”), lo cual permite hablar también de un pluralismo jurídico “intersistemático” o pluralismo “interno” al derecho oficial o estatal[60]

La aceptación de los componentes del pluralismo jurídico, para la autora, conlleva un

...concepto amplio de juridicidad, no equivalente al concepto de estatalida[61]; desde un punto de vista hermenéutico, permite dar una respuesta más coherente y eficaz a la actual dinámica normativo-jurídica...Finalmente, el paradigma del “pluralismo jurídico” aporta a la concepción y/o “actitud postmoderna” de los derechos humanos un importante presupuesto epistemológico y hermenéutico para el reconocimiento de la diversidad y de la pluralidad, no sólo como “derechos”, sino también como valores jurídicos de la “postmodernidad”[62]

3. La contextualización de los “derechos”.- La concepción “postmoderna” de los derechos “debería superar las consecuencias negativas...de una determinada construcción universalista de los derechos”[63]. Esto no significa rechazar el proyecto de que los derechos conquistados históricamente sean universalizables, ni caer en un relativismo ético-jurídico. Se descarta toda concepción mítica de los derechos. Toda construcción teórica debe partir de un presupuesto “pragmático”: el respeto a la pluralidad y a la diversidad, y una verdadera integración de las mismas.[64]

Los “derechos” aparecen, así, “contextualizados”. La idea de los derechos humanos no se puede, ni se debe, construir en torno a un tiempo y a un espacio abstractos, lo cual proporciona a aquéllos una expresión de universalidad abstracta y de vaciedad antropológica, sino que los “derechos” han de estar inmersos en una temporalidad y en una espacialidad concretas...La contextualización de los derechos se basa, en definitiva, en principios de solidaridad y de reciprocidad, a la vez, que en una concepción dinámica acerca del “espacio” y del “tiempo”. Lo cual impide, además, caer de nuevo en la tentativa de una metafísica evolucionista[65]

4. Del individuo a la comunidad.- Caracteriza, igualmente, la concepción y/o actitud postmoderna, los movimientos comunitaristas de los derechos, que en el debate aparecen enfrentados al liberalismo[66]. Para la profesora de la Universidad Carlos III de Madrid.

...comunitarismo y liberalismo no deben ser entendidos como concepciones ontológicamente opuestas, sino como procesos evolutivos no excluyentes, los cuales deberían llegar a completarse y enriquecerse mutuamente. Por lo tanto, el futuro –“postmoderno”– de la puesta en práctica de los derechos humanos estará marcado por la consecución de un delicado equilibrio entre individuo y comunidad, o lo que es lo mismo entre la garantía de los derechos individuales y la protección de los derechos colectivos, sociales y “comunitarios”.[67]

CUADRO RESUMEN 1.

CUADRO RESUMEN 2.

Continuación...

[1] Son célebres las afirmaciones del filósofo y sociólogo inglés Alasdair MacIntyre: “Pero no necesitamos entretenernos en responder a ellas, porque la verdad es sencilla: no existen tales derechos y creer en ellos es como creer en brujas y unicornios. La mejor razón para afirmar de un modo tajante que no existen tales derechos, es precisamente del mismo tipo que la mejor que tenemos para afirmar que no hay unicornios: el fracaso de todos los intentos de dar buenas razones para creer que tales derechos existan.” MACINTYRE A., Tras la virtud, trad. A. Valcárcel, Editorial Crítica, Barcelona, 1987, pp.95-96.

[2] Vid. “El concepto de los derechos fundamentales” en Problemas actuales de los derechos fundamentales, ed. de José Ma. SAUCA, Universidad Carlos III de Madrid-BOE, Madrid, 1994, pp. 81-126. También, al respecto, Antonio Fernández-Galiano comenta: “El reconocimiento de los derechos fundamentales es hoy prácticamente universal y puede decirse que no hay Constitución que, con mayor o menor extensión, no los recoja en su articulado”. Derecho natural, Introducción filosófica al Derecho, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, Quinta edición, Madrid, 1989, p. 274.

[3] REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la Lengua Española, Tomo I, Vigésima Edición, Madrid, 1984.

[4] Idem.

[5] Al respecto, la mayoría de los autores sitúa la sede fuera del campo jurídico. V.gr,, Luis Prieto para quien “fundamentar los derechos, aportar razones en favor de su reconocimiento, no es una tarea propia de la jurisprudencia analítica o ciencia del Derecho, sino que constituye una reflexión preliminar a la misma”. Estudios sobre derechos fundamentales, Debate, Madrid, 1990, p.17; EUSEBIO FERNANDEZ al hablar de su tesis de la fundamentación ética o axiológica de los derechos dice que “el origen y fundamento de estos derechos nunca puede ser jurídico, sino previo a lo jurídico”. Teoría de la justicia y derechos humanos, Debate, Madrid, 1991, p. 106; RODRIGUEZ TOUBES, igualmente fija la sede fuera de lo jurídico. La razón de los derecho, Tecnos, Madrid, 1995, pp. 81-114. Inclusive, en la cuestión del fundamento de los enunciados jurídicos de los derechos humanos en la Constitución, la sede estaría en una premisa moral. Vid. LAPORTA, Francisco, Sobre la fundamentación de enunciados jurídicos de derechos humanos, en MUGUERZA, Javier, et al., El Fundamento de los derechos humanos, Ed. de Gregorio Peces-Barba, Debate, Madrid, 1989, pp. 203-208.

[6] Caso del positivismo ideológico.

[7] Vid. FERNANDEZ, Eusebio, op. cit., p.115; PECES-BARBA, Gregorio, et al., Curso de derechos fundamentales, Teoría General, BOE-Universidad Carlos III, Madrid, 1995, p 209.

[8] PECES-BARBA, redacta al efecto: “para identificarlos tendríamos que utilizar los materiales proporcionados en el análisis diacrónico, e integrarlos en una reflexión racional, que pusiese de relieve esos valores y su capacidad para abrirse a dimensiones políticas y jurídicas”. Idem; PEREZ LUÑO: “Tan sólo si se parte de que puede existir una base racional para los valores éticos, jurídicos y políticos -posibilidad negada por el no congnoscitivismo-, cabe construir una adecuada fundamentación de los derechos humanos”. Teoría del Derecho, Una concepción de la experiencia jurídica, Tecnos, 1997, p. 136; Eusebio FERNANDEZ también sostendrá la justificación racional, op.cit., p.82.

[9] Caso de las tesis no cognoscitivistas “que coinciden en impugnar la posibilidad de una demostración científica y, por tanto, de una fundamentación racional de los valores”. PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique, Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución, Quinta Edición, Tecnos, Madrid, 1995, p.136.

[10] “To invoke justice is the same thing as banging on the table: an emotional expression wich turns one´s demand into an absolute postulate. That is no proper way to mutual understanding. It is impossible to have a rational discussion with a man who mobilises “justice,” because he says nothing that can be argued for or against. His words are persuasion, not argument...The ideology of justice is a militant attitude of a biological- emotional kind, to wich one incites oneself for the implacable and blind defence of certain interests”. ROSS, Alf, On law and justice, Stevens & sons limited, London, 1958, pp. 274-275.

[11] Vid. RODRIGUEZ TOUBES, op. cit., pp. 92-100

[12] Caso de las posturas iusnaturalistas. Vid. FERNANDEZ-GALIANO, Antonio, Derecho natural, Introducción filosófica al Derecho, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, Quinta edición, Madrid, 1989.

[13] Vid. FERNANDEZ, Eusebio, op. cit., p. 115.

[14] Teoría de la justicia...op.cit., p. 82.

[15] La razón....op.cit., p. 82.

[16] Curso de derechos... op.cit., p. 209.

[17] Estudios sobre... op.cit., p. 18.

[18] FERNÁNDEZ, Eusebio, Teoría de la justicia y derechos humanos, Debate, Madrid, 1991, p. 86.

[19] Cfr. Ibidem., pp. 93-95.

[20] Ibidem., pp. 100-101.

[21] Ibidem., p. 106.

[22] FERNÁNDEZ, Eusebio, Teoría de la justicia y derechos humanos, Debate, Madrid, 1991, p.108.

[23] Ibidem., p. 109.

[24] Idem.

[25] Ibidem., p. 108.

[26] Ibidem., p. 109.

[27] Cfr. Ibidem., p. 115. Sin embargo, la excepción planteada por Eusebio Fernández no es tal si consideramos la infinidad de interpretaciones que se pueden dar a la idea de dignidad humana, pues como ha dicho Robert Alexy: “Una excepción vale tan sólo para las teorías unipuntuales con un grado máximo de abstracción, tales como las que sostienen que el fin último de los derechos fundamentales es asegurar la dignidad humana. Desde luego, ésta no es una excepción auténtica pues estas teorías de un grado máximo de abstracción no son, en verdad, teorías unipuntuales ya que dentro de sus marcos caben las más diversas teorías de los derechos fundamentales del tipo aquí presentado”. Teoría de los derechos fundamentales, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1997, p. 37.

[28] PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique, Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución, Quinta Edición, Tecnos, Madrid, 1995, p. 137.

[29] Ibidem., p. 145.

[30] Cfr. Ibidem., p. 162.

[31] Ibidem., p.162.

[32] Ibidem., pp.162-163.

[33] Cfr. Ibidem., pp. 180-181.

[34] “Mi postura intenta ser una mediación crítica entre dos estimulantes corrientes del pensamiento marxista actual de inequívoco signo antidogmático y humanista: la teoría consensual de la verdad elaborada por el último de los teóricos de la Escuela de Francfort, Jürgen Habermas; y la filosofía de las necesidades radicales defendida por la Escuela de Budapest y, de modo especial, por Agnes Heller” .Ibidem., p. 181.

[35] Idem.

[36] Idem.

[37] Ibidem.,p. 182.

[38] Ibidem., pp. 183-184.

[39] Cfr. FERNÁNDEZ-GALIANO, Antonio, Derecho Natural, Introducción filosófica al Derecho, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1989, p. 278.

[40] Ibidem., p. 279.

[41] Ibidem., p. 280.

[42] Ibidem., p. 281.

[43] Ibidem., p. 283.

[44] Ibidem., p. 285.

[45] Ibidem., pp. 285-286.

[46] Ibidem., p. 286.

[47] “Utilizamos el término comprensión que parece más integrador, que evita las visiones parciales tanto en la metodología, como en los contenidos”. Curso de derechos fundamentales, Teoría General, BOE- Universidad Carlos III, Madrid, 1995, p. 101.

[48] “la reflexión ética que considera a los derechos como un camino para hacer posible la dignidad humana y la consideración de cada uno como persona moral; y por otro lado, la jurídica, que recoge y explica la incorporación de los derechos al Derecho positivo”.

Ibidem., p. 39.

[49] Ibidem., p. 209.

[50] Ibidem., p. 102.

[51] “Se puede seguir hablando de derechos humanos, como hemos visto, por ser una expresión generalizada, en aquellas pretensiones morales no juridificadas pero juridificables. Hacerlo también respecto de las no juridificables sería hacer de la necesidad virtud, y embrollar innecesariamente la terminología sin aportación adicional alguna, respecto de la propuesta que aquí formulamos”. Ibidem., p. 108.

[52] Ibidem, p. 108.

[53] Denominación que se desprendería de palabras de su autor. Vid. Ibidem., pp. 57-58; 101.

[54] “El término “postmodernidad” aparece en la historiografía, para calificar nuestra época, por vez primera en la monumental obra de Toynbee A study of History, comenzada en 1922 y publicada entre 1934 y 1954”. BALLESTEROS, Jesús, Postmodernidad: Decadencia o Resistencia, Tecnos, 2.ª reimpresión, 1990, p. 101.

[55] Vid. KUMAR, Krishan, From Post-Industrial to Post-Modern Society, New Theories of the Contemporary World, Blackwell Publishers Ltd., 1995. Este autor redacta al respecto: “That is often the case with post-modernists. It is very hard indeed to find anyone who declares unequivocally for the post-modern position. One of the curiosities of the much publicized post-modern party is how few fully paid- up members its appears to have”. (A menudo ese es el caso de los postmodernistas. En efecto, es muy difícil encontrar a alguien que se declare inequivocamente por la postura postmodernista. Una de las curiosidades del muy divulgado grupo postmoderno es que sólo algunos miembros se presentan como tales). Ibidem., p. 139.

[56] “Definitions engage with those very qualities of rationality and objectivity that post- modernists are at pains to deny”. Ibidem., p.104; “Post-modern theory is as outra- geously eclectic in its sources as it is synthetic and even syncretic in its expressions. This is one reason for its popularity; it is also the reason why it is so difficult to test or assess it in the usual way, or even to discuss it critically”. Ibidem, p.103.

[57] A nivel teoría social, Charles Lemert afirma: “The two most common general concepts of postmodernist social theory are decentering and difference. The third, popularly well-known term, deconstruction, is the method (if this term can be used) proper to a social theory of difference that follows from a decentering of the social world”. SEID- MAN Steven & David G. Wagner (Edited by), Postmodernism & Social Theory, The Debate over General Theory, Blackwell, 1992, p. 24.

[58] FARIÑAS DULCE, María José, Los derechos humanos: desde la perspectiva sociológico-jurídica a la “actitud postmoderna”, Dykinson, 1997, p. 30.

[59] Ibidem., pp. 30-31

[60] Ibidem., p. 36.

[61] Idem.

[62] Ibidem., p. 37.

[63] Ibidem., p. 37.

[64] Cfr.Idem.

[65] Cfr.Idem.

[66] Cfr. Ibidem., p. 40.

[67] Ibidem., pp.43-44.